お尻の下はポッカポ カ 気持ちい いニャン!

原因はスクリーングリッド電源のブリッジ整流器の故障のようです。10D10パラ2段にしてブリッジを作りました。

これまたシリコンダイオードのショート。この時代のシリコンダイオードは経年でショートしてしまうものが多いようです。2台とも不良でし た。バイアス電 圧のバイパス用ですから品番は何でもかまいません!要するに適当なのを入れました。(写真はショートしたダイオードです)

インターネットでやっとこさ!見つけました。18ボルトでは一寸暗いな。12ボルトのほうがFBかもランプは2個直列です。

現象としてはスクリーン電圧の高すぎ(プレート電圧の低すぎ)です。

球の動作点が変わっているので仕方ないのかも、4CX1000Aの代わりに4CX1500Bを入れたら解消!よくわかりません!(写真は 4CX1000A です。)

※後で判明したのですがプレート電圧が低すぎたため(もしくはスクリーン電圧が高すぎ)でした。

4CX1500Bへの挿し替えは大丈夫か!

4CX1500Bに変えてもプレート電圧やスクリーン電圧は特に問題ありません。スクリーン電圧はむしろ低めの方がスク-ン電流の変化 が少なくなり問題 を起こしません。

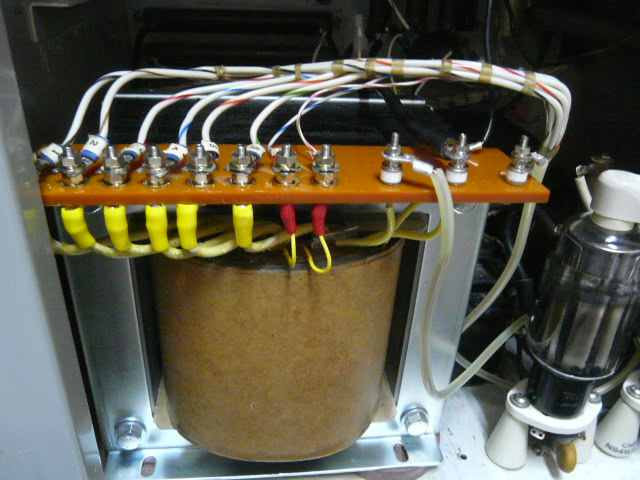

高圧トランスの取替え

高圧トランスの1次コイルは230ボルトです。小生はオートトランスでステップアップしていますが面白くありません。伊勢の西崎さんにコイルの 巻き替え の問い合わせをしたら新しく作れとのこと!7万円弱は考えるところだが清水の舞台から飛び降りる覚悟で発注しました。トランスはしっかりできていますが共振(振動)防止のため筐体にねじ止めせず、防振ゴムの上に載せています。巻き線も1次2次とも多少太い線を 使用して いるとのこと、負荷変化によるプレート電圧のドロップも少なくなったような気がします。コアは念のためアースをとっています。発熱も少なく調子よ いです。

高圧・スクリーン電圧投入リレー回路のタイマー

思考、錯誤を繰り返しやっとっと、本当の原因を探り当てました。原因はバイメタル式?タイマーの接点の接触抵抗が高 かったためでした。設定時間も1分 20秒も長くなっていました。JA6CBU 尾崎OMにいただいたオムロンのタイマーに変えました。本体の原型を変えたくないのでGT8ピンプラグで接続しました。 (写真参照)

設定時間は3分動作は快調です!

切っちゃーだめ?

それにしても両端にRCAプラグのついたRF接続用の20.5fのRG58U(コリンズ純正)はよくわかりません。1.5メートルで つないでも特 に問題はないのですがおまじないと思いエキサイター側は変換コネクターを作り取り説どうりに接続しました。GGアンプのパイマッチ・入力回路 に影響がある のでしょうが小生の悪い頭では理解が難しいです。何故IMDが向上するのでしょか?・・・リニアのNFBとエキサイターとのタンクの位相の関 係らしいのですが・・・・

コリンズ・コリンズといいますが特に高級な部品が使用されているわけではありません。リニアに限ればヘンリーの方が一つ一つのパーツは余裕 があるようで す。もちろん例外もあります。

ただし、設計思想やデザインはダントツにコリンズは卓越しています。回路も面倒がらずに細かい配慮があり、そこが愛される要因だと思います。

今回2台の30S1を修理しましたが壊れ手いるところはほぼ同じでした。4CX1000Aは使用中に特性が大きく変化します。 30S1はAB1増 幅ですので間単にバイアスが調整できしかもシングルですので保守は簡単です。冷却ファンの静かなのと同調指示機能は他にない特徴です。

でも、球だけ差し替えれば良いと言うものではありません。規格を見ると4CX1000Aとは大きな違いがあります。 4CX1500BはAB2用の球です。ゼロ信号時のアイドリングも300mAです。冷却用の風穴?も半分です。

AB2にするにはコントロールグリットのバイアスとスクリーングリットの安定化が必要ですのでこれはあっさり諦めAB1とします。 アイドリングの増加はトランスを載せ変えました。風圧不足は吸出しファンで対応しました。

アイドリングだけで900ワットありますので結構、熱い風が出てきますがクーリングはバッチリです。1KWを超えるとグリッド電流が流れ出しますので要注意!です。エキサイターの出力は20ワットもあれば十分です。スクリーングリッド電流の変化も僅かです。

陽極損失の表示はは出力の大小のバロメーターではありません。アイドリング電流を考慮した数値です。大電力を望む方にはお勧めでき ない4CX1500Bです。この改造によってIMDが向上したと思いたいですが・・・果たして!

4CX1000Aを骨までしゃぶる

ヒーターは脱炭現象で抵抗値が下がっていますのでヒーター電圧も下げています。多少はグリッドの熱電子放出も減少すると思います。

顛末

ドライブ電力は40ワット以下でないとまともな動作はしません。あくまでALCをはずした状態でグリッド電流が流れない状態です。この状態では大 変良好な 状態です。ALCをつなぎ50Wで励振すれば1KWは出てきます。ただしALCが動作しているためグリッド電流計は振れないもののAB1の領域を 超えてい ます。スクリーングリッド電流も大きくスイングします。

への何番かの強い局がいますがまったく同じリニアを使ってもスプラッターだらけのひどい局もいますが3Kc離れればまったく気にならない局もい ます。こ の原因はドライブ電力差です。やはりオーバードライブはスプラッターをまき散らかします。2トーンでいくら問題がなくてもエキサイターのドライブ 電力を増 せば球の動作は変わってきます。SSBの場合音声帯域(特に低域)や帯域ごとのレベルによってもスプラッターの原因になります。

昨今のOM保有の高級トランシバーにはバンドスコーップが搭載されています。お願いして波形を観測してもらうのもよい方法です。エキサイターが どれだけ 高級でもA級動作でもオーバードライブでは何もなりません。一般的に高級な機械でなくても最大出力の1/4程度にすれば3rd IMDは数db向上し高級機種のAB級並みになります。

きれいな電波を送出するのに難しい理論は必要ないのです。自分の出してる電波の質を知ることが解決への早道です。